美國賓夕法尼亞大學檔案館所保留的林徽因的畢業照。

2024年美東時間5月18日晚六點,在賓夕法尼亞大學韋茨曼設計學院畢業典禮上,院長弗里茨‧斯坦納將本該屬於林徽因的建築學學士學位證書,遞到林徽因外孫女於葵手中。這一紙證書、這一場本屬於林徽因的畢業典禮,遲到了將近100年。

一百年前,林徽因是1924級新生,計畫入讀賓大建築系,但因為1934年以前賓大建築學以學業太重不適合女性為由不招收女生,林徽因的申請被拒絕,她只好改申請美術系,但同時選修建築系幾乎全部課程。畢業前所修的成績,達到建築學優秀學生的水平,並在大學期間擔任建築系助教,但最後只被授予美術學士學位。

賓大在2022年舉辦的「中國建造:現代建築百年對話」展覽顯示,1918年至1941年之間,共有23名中國學生入讀賓大建築學專業。而林徽因是這批學生中唯一的女性和未被授予賓大建築學位的學生。賓大承認:「這是一個歷史遺留錯誤。」而錯誤的起點,在於當時歷史對於林徽因女性身份的偏見,因此這是一個歷史性錯誤。如今,這場偏見,在林徽因誕辰120週年、入讀賓大百年後,終於被破除。

林徽因對建築的熱愛與學問,始自一次與父親林長民在歐洲的遊歷。1920年,此時已辭去司法總長的林長民,以「國際聯盟中國協會」成員的身份被派赴歐洲訪問考察。在林長民外出公幹時,林徽因總跟著作為建築師的女房東外出寫生。

建築(architecture),不只是房子(home)或建築物(building),而是「凝固的音樂」「石頭的史詩」,「那是包括藝術和工程技術為一體的一門學科」。林徽因對建築的熱情,歸國後直接影響了「當時連建築是什麼還不知道」的梁思成。當在清華準備出國留學的梁思成問林徽因他應該讀什麼專業時,林徽因告訴他應該讀建築學。梁思成很詫異什麼是建築學?林徽因的見識是對他的啟迪。其實不要說100年前的梁思成,在我1990年報考建築學時,很多人都依然不懂什麼是建築學,在他們看來那就是工地裡工匠,說我一個出色女生要學建築可不好!

1924年6月初,兩人漂洋過海來到了賓大留學。她心系的,始終是中國大地上長久佇立卻正在搖搖欲墜的古建築。在接受當地一家媒體訪問時,林徽因談及了當時國內建築藝術研究冷清,但又迫切希望跟上世界的狂熱。「我們悲傷地看到,我們土生土長的和特有的本色的藝術,正在被那種『與世界同步』的粗暴狂熱所剝奪。」她甚至直言,「荷蘭的磚瓦匠與英國的管道工,正在損害著中國的城市。」

一種強烈的想保全守護中國古建築的壯志,「一種能使建築物數百年不朽的建築理論」,在遊子林徽因心中深深扎根,成為她後半生奔走呼告、嘔心瀝血的事業。

因為梁林的建築約定,1924年夏天起,賓大校園裡出現了穿淺色中式上衣、深色長裙,活躍在課堂和社交活動上的美麗聰慧的中國女青年。「她的慕求者之多有如過江之鯽」,但學業才是她心中最重的份量,她總能在作業評比中脫穎而出。但她不能按夙願進入建築系,原因是建築系學生經常在夜間作圖,「一個女生深夜待在繪圖教室是很不適當的」。可結果她不但完成了建築學學業,還當了建築系助教和完成了美術系學業,這比一般建築系學生繁重的功課還要繁重許多!

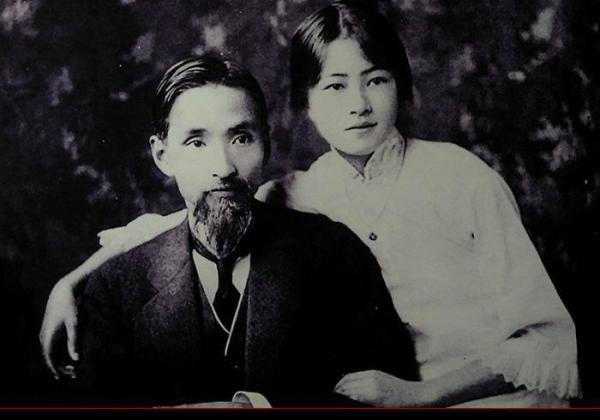

林徽因與梁思成的結婚照。

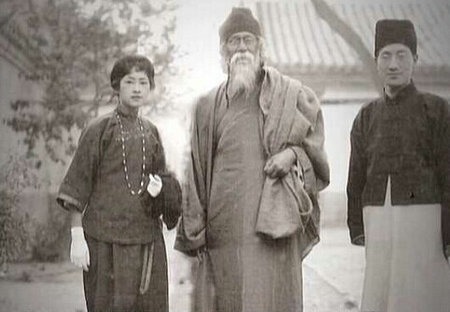

三大知名詩人:林徽因、泰戈爾、徐志摩。

1927年,梁思成與林徽因在渥太華舉辦了婚禮,婚期是3月21日,這個日子,是為編寫了《營造法式》的李誡立的碑刻上的日期。林徽因不願穿西方的白紗結婚,而渥太華又無處可尋一套東方的鳳冠霞帔。她決定為自己設計一套中西結合的婚服,「頭上環裹飾以嵌珠的頭巾,左右垂下兩條彩緞,也算有冠有帔了。領口袖口都配上寬條彩邊,比素淨潔白的西式婚紗來得喜慶」。這一套中西合璧的婚紗,喻示了她日後「以今日西洋建築學和美學的眼光來觀察中國建築」的視角。

歸國後,1931年到1937年「七七事變」之前的6年時間,是林徽因一生裡為數不多的不被頑疾纏繞、不被戰火炙烤的平靜而充實的日子。她做了許多流傳至今的詩作、散文、小說等文學作品。但對於公眾來說,長期以來,這位民國才女,她的外貌與性情,她那《你是人間的四月天》等詩篇以及文學家的身份,甚至是她與梁思成、徐志摩、金岳霖等民國大師感情傳聞,比她作為中國首席女性建築師、她對中國建築學術的貢獻,更被人熟知。這裡既有讀者的低俗,又有中共對她刻意的抹黑。

這種對外表的膚淺關注,為性格直爽的林徽因所反感。好友金岳霖曾記載過一則軼事,他誇讚林徽因為「林下美人」,但遭到了她的責罵:「什麼美人不美人,好像一個女人沒有什麼事可做似的,好像只配做擺設似的!」

她只想做自己想做的事,這跟她的性別沒有任何關係,只是這些事是她理解和熱愛的,對林徽因來說,文學、美術、詩歌、戲劇只是愛好,建築師的事業,才是她終身熱愛、終身奉獻的「一項神聖事業」。

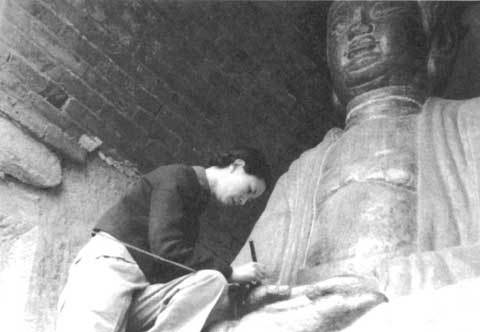

回國後林徽因與梁思成加入中國營造學社,為守護中國古建築而冒著戰火與危險四處奔走,在不可想像的艱苦環境中測繪古建築,併發現了中國的唐代建築,五臺山佛光寺東大殿。待她走進這座神秘廟宇的悶頂內部,一團黑色的物體向她飛來。是成群結隊的蝙蝠,它們扇動了樑上的灰塵,還混合著臭蟲的味道。這就是建築考察的日常。

在這惡劣的環境下,林徽因遠遠望見了佛寺大梁下雕刻著「女弟子寧公遇」——這是由當時寧公遇夫人、僧侶們稱之為「武后」的女性所捐贈的寺廟。憑藉這些文字,佛光寺的歷史可追溯到唐朝大中十一年,即公元857年。

這是中國建築史上一次激盪人心的發現。佛光寺是林徽因等人「這些年的尋訪中所遇到的唯一唐代木結構」,打破了當時日本學者伊東忠太對「中國境內已無唐代木構建築,只得日本京都與奈良有」的斷言,在當時日軍迫近華北之際,無疑是一則能夠激勵民心的發現。

梁思成和林徽因把他們的發現整理成書。他們靠著幾塊木頭搭建的書桌、一臺雜訊很大的打字機、一個撐著梁思成下巴以減免脊柱疼痛的花瓶、一張安放林徽因病軀的行軍床,和著各種文獻、典籍等資料,撰寫出屬於中國人的《中國建築史》,並用英文撰寫及繪製了《圖像中國建築史》,搭建了一條中國第一代建築學者研究成果走向世界的路。

梁從誡後來回憶父母的學術生涯,他記得父親說過,「他文章的『眼睛』大半是母親給『點』上去的」,而素來靦腆的梁思成也曾說:「中國有句俗話,『文章是自己的好,老婆是人家的好』。可是對我來說,老婆是自己的好,文章是老婆的好。」

林徽因和父親林長民在倫敦的合照。

林徽因與梁啟超在長城上的合照。

林徽因的視野是開闊的,她對建築的考察與理解,並不侷限於建築學的邏輯。除了西方建築視角,作為文學家的她,還有一雙發現美的眼睛與思考美學邏輯的大腦。她認為,相較西方嚴實的磚石建築,中國木框架結構建築「袒露所有結構部分,毫無畏縮遮掩的習慣」。

林徽因大膽地將文學領域的擬人手法,放入了建築學的理論論述中。夏鑄九評價:「林徽因的建築史寫作,文字動人,使得一種技術性的寫作,也充滿了熱情,以帶有深情之語句,肯定的口氣,鼓舞讀者之感情。」

這種論述,彰顯了她作為「民國第一美才女」博學融匯的才幹,也代表了「她對中國建築的研究,從技術和工程的領域,進入到倫理學和哲學本體論的境地」。憑藉林徽因這些不落條框的創新發現,「我們足以將林徽因定為中國建築歷史與理論的奠基者與先驅者」。

抗戰勝利後,兩人回到北平,住入清華園,著手建立清華建築學院;中共地下黨派人來讓他們在北京地圖上畫圈,說是要像美軍請梁思成保護京都一樣在地圖上畫圈,說是要保護北京古城。兩人與解放軍商討,保全了北平城內的古建築。然而共產黨進京幾年後拆毀北京城牆,林徽因憤然衝進彭真市長辦公室拍桌子,彭真讓她找毛主席,林徽因反抗無果,知道自己被中共欺騙,他們根本不是中國人,林徽因絕藥等死。梁思成也被批鬥,自己燒燬了國徽、人民英雄紀念碑的設計。

1955年4月1日凌晨,她悲憤地長眠在了惡魔統治下的人間四月天。在林徽因短暫的51年人生裡,她以嬌小瘦弱的身軀,搭建中國建築學早期的理論骨架,為戰時中國建築的研究工作撐起了保護罩,中國現存很多古蹟、古城都是她與梁思成保護下來的。沒有他們,中華古建築文化恐怕會蕩然無存。

林徽因將「一身詩意千尋瀑」的文藝造詣與剛強堅韌、高潔硬錚的人格,熔鑄進中國建築的雕樑畫棟;保護下來的中華古建就是那「萬古人間四月天」。

圖為1937年,林徽因在五台山佛光寺測繪經幢時的工作照。

林徽因的工作照

因此林徽因是中國第一位女性建築師,更是中國建築學第一人!她以建築學為信仰,只為事業,從不在時代與歷史的偏見與挫折面前低頭。她是中國古建文化的捍衛者,為熱愛的北京古城不惜舍命。她是以卓越才情、高雅志趣和錚錚風骨而矗立於民族歷史之中的建築學大師。在北京八寶山,「中國近代建築之父」、陪伴林徽因共度大半生的丈夫梁思成,親手為髮妻設計了墓碑,上面簡單明瞭的寫著:建築師林徽因墓。

我相信賓大追授學位不是結束,只是一切錯誤被糾正的開始。小人們因為妒嫉對她的誹謗、敗類們因為對中華文化的仇恨對她的中傷,都將被逐一澄清。林徽因先生才是名副其實的中國建築學第一人。林徽因先生千古!

看完那這篇文章覺得

排序